| 如果您觉得此文章对您有帮助,请评论、点赞,留下您宝贵的意见! |

动漫卡通艺术作为一种独特的视觉表达形式,在当代文化景观中占据着重要地位。其美学逻辑根植于对幻想与现实的精妙平衡。一方面,它从现实世界汲取灵感,人物的肢体动作、表情神态往往以人类或自然生物为蓝本,场景的构建也遵循基本的物理空间法则,像城市街道、自然风光的呈现,让观众有熟悉之感。另一方面,动漫大胆突破现实局限,赋予角色超凡能力,创造出奇幻异世界。如《千与千寻》中的神灵浴场,独特生物与神秘规则并存,这种虚实交织激发观众的想象力,满足其对未知探索的渴望,构建起引人入胜的美学体验。

色彩运用也是动漫美学关键。鲜明对比色常用来突出角色个性,热情的红、活力的橙塑造主角,冷调蓝、绿衬托反派神秘冷酷;柔和粉彩则营造温馨梦幻氛围,适配童话般情节。在《夏目友人帐》中,日常场景多是暖黄、淡绿,传递治愈温情,遇鬼怪灵异时,色调转暗紫、深蓝,渲染悬疑气氛,借色彩语言调动观众情绪,雕琢作品风格。

从技术哲学视角看,动漫是科技与艺术携手的结晶。传统手绘时期,画师逐帧绘制,对线条、构图精雕细琢,如《大闹天宫》,每张画面饱含手工匠心,为角色注入灵动神韵,奠定中国动画学派美学根基。电脑绘图兴起,3D 建模、渲染技术革新制作流程,皮克斯动画借此打造《玩具总动员》,逼真材质、光影拓展想象边界,角色在虚拟空间自由穿梭,技术赋能下动漫构建出愈发沉浸式的异世界。

而当下,虚拟现实、AI 辅助创作等前沿技术涌入。VR 让观众置身动漫场景互动,模糊虚实界限;AI 能生成创意元素、优化动作模拟,降低创作门槛同时激发新灵感。但技术发展也引发思考,过度依赖易使作品 “灵魂” 缺失,沦为炫技堆砌。动漫创作者需以技术为笔、美学为墨,秉持对故事内涵、人文精神的坚守,在创新浪潮中续写动漫艺术华章,让这一艺术形式持续闪耀于文化苍穹,为人类心灵带来无尽滋养。

对于动漫卡通画作品,可以从以下几个维度进行观察与评价:

一、创作元素与美学特征

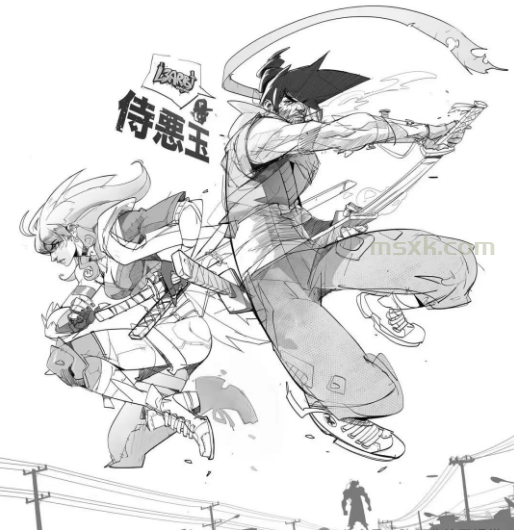

动漫作品中常见的圆润轮廓、夸张比例(如大眼睛、小鼻子)及柔和的色彩搭配,本质上是创作者通过视觉符号传递情感共鸣的有效手段。这种设计不仅符合人类对「可爱」的本能认知?1,还能通过视觉冲击直接激发观者的愉悦感?。优秀作品往往将角色造型与叙事需求深度融合。例如《鬼灭之刃》通过服饰细节暗示人物背景,《你的名字》用发型变化隐喻时空交错,这种视觉符号与剧情的互文性设计,使画面成为承载故事的容器?。

二、创作技术的革新路径

传统手绘的笔触质感与数字技术的效率提升形成互补。如部分创作者利用AI工具优化线稿效率,同时保留手绘的温度感,这种「技术工具+艺术直觉」的创作模式正在重塑行业标准?。儿童创作更侧重直觉表达与色彩张力,如《哪吒闹海》等作品通过稚拙线条传递原始生命力?;青少年及专业创作者则注重结构准确性与风格探索,形成从临摹到原创的进阶路径?。

三、价值评价体系

所谓「神作」往往兼具高质量作画与深刻内核,如《Clannad》通过日常场景传递生命哲思。但需警惕过度追捧导致的评价失真,建议结合专业评分与多元视角进行判断?。动漫作为大众文化载体,既反映时代审美(如赛博朋克风格对科技焦虑的视觉化),也通过角色成长故事输出价值观。其影响力已超越娱乐范畴,成为青少年认知世界的重要窗口?。

| 广告位 |

发表评论